Anm. der Autorin: der Artikel, stammt aus dem Jahr 2008. Aus aktuellem Anlass erfolgt die erneute Veröffentlichung unverändert.

Die Markthalle in Leipzig

Ein leerer, verlassener Platz liegt gegenüber dem Rathaus von Leipzig. Bauzäune schotten den Blick in die entstehende Citytunnel Station ab und nur wenige Passanten verirren sich hier. Das soll sich mit der Initiative der Wiederbelebung des Platzes mit einer Markthalle drastisch ändern. Hier soll ab 2013 das Leben quirlen.

Seither treibt der Mensch Handel und durchquert die Lande, um an bestimmten Plätzen halt zu machen. Dort tauscht, verkauft und kauft er Waren und macht seine Geschäfte. Auch heute in der virtuellen Welt sehnt sich der Mensch nach Waren zum Betrachten, Fühlen, Riechen und Schmecken. Diese Funktion nahm in den vergangenen Jahren seit der Entwicklung neuer internationaler Handelsstrukturen das innerstädtische Kaufhaus – heute im Umbruch – wahr, Regjo berichtete. Die Metropolen und Regionen suchen nach Wegen, Handel in den Innenstädten zu beleben, ihm seine ursprüngliche Funktion wiederzugeben. Tausch und Verkauf von Waren aus dem Umland; Produkte sollen auf direktem Weg zum Kunden gebracht werden; frisch und transparent in Herkunft und Inhalt. Damit soll die Wertschöpfung von der Produktion bis zum Verkauf in der Region verbleiben. Dies dient zugleich wirtschaftspolitisch zur Stärkung der Städte und Märkte in der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Steigerung der Attraktivität der Innenstädte.

„Markt“ stammt von „mercatus“ – ist gleich Handel – und führt zum festen Architekturbestandteil griechischer und römischer Geschichte. In der Antike bereits war der Marktplatz, die „agora“ der Mittelpunkt der Stadt. Sie hatte eine quadratische Grundform als eigenständiges Bauwerk und war von den umliegenden Strassen abgetrennt. Das römische Forum entwickelte eine andere Geschlossenheit der Anlage weiter. Der historische Stadtbegriff, der sich in Europa aus dem mittelalterlichen Stadtrecht herleitet, hatte als wesentliche Merkmale das Marktrecht, das Recht auf Selbstverwaltung, die Freiheit der Stadtbürger, das Recht auf Besteuerung, der Gerichtsbarkeit, die Aufhebung der Leibeigenschaft, das Zollrecht, das Recht zur Einfriedung und Verteidigung sowie das Münzrecht. So war das Marktwesen für das Entstehen und die Entwicklung der Städte die wichtige Grundlage und der Handel ist für eine Stadt der wichtigste Wirtschaftsfaktor.

Städte entwickelten sich, je mehr Überschüsse ihre Bewohner durch ihre Arbeit erwirtschafteten. Dies führte zu immer weiterer arbeitsteiliger Spezialisierung ihrer Bewohner und zur Herausbildung typisch städtischer Tätigkeiten, etwa des Handels und des Handwerks. Das moderne Marktwesen kann Stadt und Umland in Produktion und Handel wieder zusammenführen.

„Leipzig bleibt sich immer treu! Die Innenstadt hat sich alle rund 100 Jahre völlig verändert!“

Via Regia und Via Imperii trafen in der Handelsstadt Leipzig in der Nähe des heutigen Richard – Wagner – Platzes zusammen; es folgte der zweite Marktplatz am alten Neumarkt (Universitätsstrasse); der aktuelle am Neuen Rathaus; dies ist seit 1420 überliefert. Durch Lärm und Geruch sensibilisierte Bürger wurden durch Beziehungen des Leipziger zum Frankfurter Rat in der Grundentscheidung der Errichtung eines festen Gebäudes Rechnung in der Bildung einer „Markthallendeputation“ getragen.

Der Oberbürgermeister Dr. Georgi selber übernahm den Vorsitz, um das Marktwesen – eben seit jeher städtische originäre Aufgabe – zu ordnen und zu beleben. Der Absatz regionaler Produkte ohne Zwischenhandel war schon seinerzeit einer der herausragenden Gründe gewesen. Die Leipziger Immobiliengesellschaft, ein Zusammenschluss von Baubank, Bauverein und weiteren Aktiengesellschaften, die 1871 – nach der „Gründerzeit“ – entstanden war, um in Abstimmung mit dem städtischen Bauamt zusammenhängende Flächen anzukaufen und zu entwickeln, wählte den nunmehr wieder ins Spiel gebrachten Standort des Wilhelm – Leuschner – Platzes in unmittelbarer Umgebung zum alten Königsplatz, der nach Fertigstellung der Citytunnel Station in seiner ganzen Pracht wieder entstehen soll. Bereits 1887 war der Beschluss gefasst worden, den Stadtverordneten zu empfehlen, eine Markthalle zu errichten.

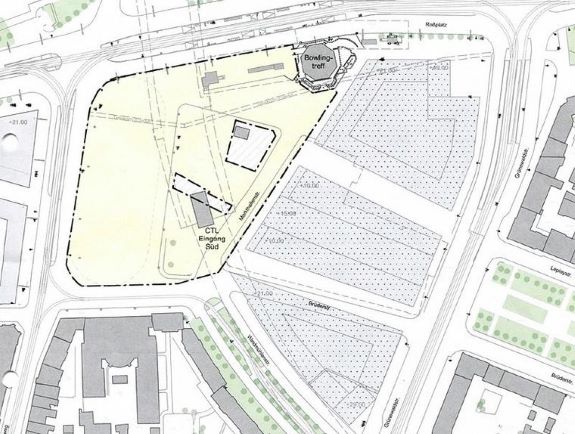

Heute, konkret im Dezember 2008, also rund 100 Jahre später, ist ein solcher Ratsbeschluss erneut gefasst worden. Der Bürger findet einen verlassenen Ort inmitten der Stadt vor, der die umringte Innenstadt auf dem weg zur Südvorstadt abrupt enden lässt. Das städtebauliche Umfeld wird im Osten am Roßplatz, Grünewald- und Windmühlenstrasse durch stalinistische Nachkriegszeitbebauung geprägt. Die Geschossigkeit weist überwiegend 5 Geschosse auf. Den Westen macht das Baudenkmal der Städtischen Bibliotheken und des Polizeipräsidiums aus; gegenüber dem Ring das imposante Gebäude von deutscher Bank und Neuem Rathaus.

Die Markthalle zwischen Markthallen – und Windmühlenstrasse war seinerzeit flankiert von Gebäuden und Freiflächen und vollständig unterkellert gewesen. Von der historischen Bebauung ist heute nichts mehr erhalten; nur die Zugänge erinnern noch an die untere Markthalle. Der oberirdische Baukörper vom Stadtbaumeister Hugo Licht aus dem Jahr 1891 war 1959 ohne Not abgerissen worden. Einzig erhaltener massiver Bau am Leuschner Platz unweit der entstehenden und voraussichtlich 2012 fertig gestellten Citytunnel Station ist das Bowlingzentrum (meist unterirdisch und zwischenzeitlich stark in Mitleidenschaft gezogen). Hier soll das durch die Kulturstiftung initiierte Kulturzentrum entstehen. Die Freizeitnutzung erfolgte bis Anfang der 90iger Jahre und die Leipziger haben diese nur widerwillig aufgegeben. Der Bowlingtreff wie auch die Moritzbastei auf der anderen Seite der Ringstrasse sind tief im Leipziger aufgehoben.

So erwünschen sich die Stadträte eine zentrale Stelle des Marktwesens unter den Bedingungen, dass inhaltlich Konzeption und stadtentwicklungspolitisch Infrastruktur und Bebauung stimmig sind. Der heutige Oberbürgermeister Burkhard Jung hatte sich bereits im Laufe des Jahres öffentlich zu einer solchen Markthalle bekannt. Nun gilt es, den großflächigen Standort unter die Lupe zu nehmen. Die ersten Schritte sind getan. Im Januar gab es Einladung der Kulturstiftung Leipzig eine öffentliche Podiumsdiskussion. Ergebnis ist die Zusage der Stadtverwaltung, einen Workshop zur Erarbeitung einer neuen inhaltlichen Ausrichtung der Stadtentwicklung mit dem Ziel eines neuen Bebauungsplanes vorzubereiten. Dieser wird aller Voraussicht nach Anfang kommenden Jahres stattfinden. Für die Bebauung ist eine architektonische Besonderheit erforderlich, die in einem Wettbewerb gesucht werden soll. Die Markthalle GmbH ist von Wirtschaftsvertretern gegründet, die das Vorhaben der Stadt konzeptionell flankiert.

„Ein Platz wird erlebbar gemacht, Stadt, Bürger und Wirtschaft ziehen an einem Strang – eine reelle Vision“

Eine quirlige Markthalle, historisch belegt und mit modernen angrenzenden Nutzungen vermag sich mit ihrer eigenen Maßstäblichkeit in die heutige, dann stadtplanerisch eingebettete Umgebung einzupassen. Ein Quartiersplatz, die Schaffung eines dem ehemaligen Königsplatz angenäherte eigenständigen Platzes zum Wilhelm – Leuschner – Platz ist vorgesehen; Frequenzbereich der den öffentlichen Nahverkehr in unterirdischen Trasse nutzenden Bürger. Der zentrale Mittelpunkt der „Agora“ soll Treffpunkt für die Leipziger Bürger und deren Besucher werden. Auch ohne ursprünglich gewünschte Geschossigkeit in Blöcken (so zurzeit noch der Bebauungsplan) kann und soll ein Stadtquartier mit eigenständigem und vor allem ganz eigenem Profil entstehen.